はじめに

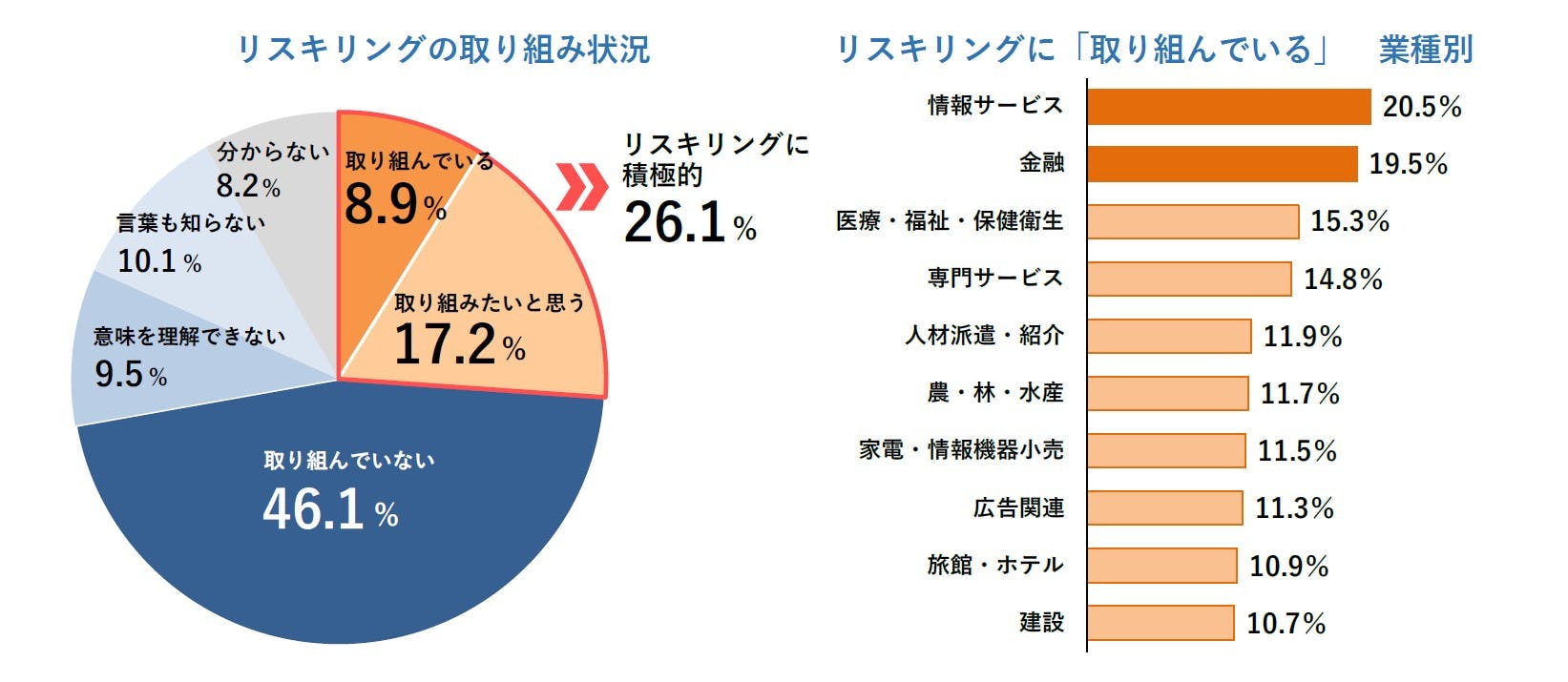

「リスキリング」の意味を知っている方は多いかと思います。コロナ以後,急速に認知度が高まった概念で,いまやより良い経営の第一線を走る人材にとっては欠かすことのできないものとなりつつあります(図1)。

図1の「業種別の結果」から,刻一刻と情報がアップデートされる情報サービス系は言わずもがな,金融や医療関係など,専門的技能を扱う業種で積極的にリスキリングが取り組まれていることが分かります。

ですが皆さん,「専門的技能(知識)」を扱う職種という意味では,教員も同じではないでしょうか?上の図1の棒グラフ,なんと「教員」という項目すら入っていないんです。この図自体,民間企業を対象とした回答結果なので,それも当然ではあります。

じゃあ教員に絞ったリスキリング意識はどうなのよと思って調べたところ,検索結果にちゃんとしたデータを集計したものは表示されませんでした。このこと自体に,私はかなり危機感を感じました。子どもたちの「模範」として,学び続ける姿をまず見せなければならない使命を持っているはずですが,それが企業のリスキリング意識に取って代わられている気がしてなりません。

そこまで言うんだったら,何か具体的な考えがあるんですよね,先生!

もちろんです。本記事では私の考える教員のリスキリング処世術について,大きく4つに分けて詳しく書いていきます!

資格取得

リスキリングの定石といえば,資格取得ではないでしょうか。私が諸先輩方のブログ等を調べた限りでは,

簿記, MOS, 英検/TOEIC, 漢検, 心理系の資格

あたりがポピュラーな印象。

私は院生のTOEIC受験以降ほったらかしにしていたアカデミック英語のスキルアップのため,次のIELTSに向け勉強中です。日本文学に関する論文であっても英語は避けて通れませんし,「バイリンガル国語教師です!」といつでも胸を張って言えるようにしたいなと思い受験を決意しました。

結果が分かり次第,勉強法とともにご報告いたします♪

オンライン講座の受講

せっかく学び直すなら何か箔がつくものが欲しいよ!

そんな方におすすめなのが,海外の教育機関が提供するオンライン講座の受講です。

なぜかと言うと,海外の大学・大学院には社会人向けの各種プログラム(リカレント教育, リーダーシップ教育, etc.)が充実しており,修了書をもらえるケースもあるからです!

転職等の際には,修了書を履歴書に書くことで「アカデミックレベルの講座を受けられるだけの英語力を所持していますよ~」ということを示すアピールにもなります。

こんなにアドバンデージが揃っている海外のオンラインプログラム,受けない手はないでしょう‼(富士山にも届かんばかりのメガボイス)

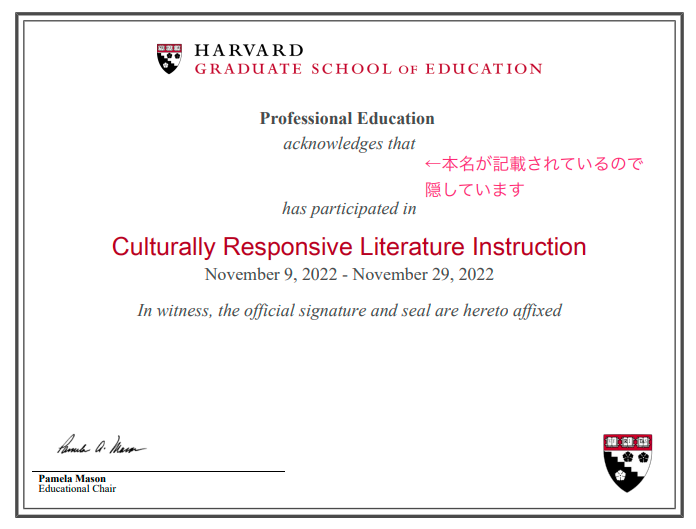

例えば私はM1の11月に,ハーバード教育学大学院プロフェッショナル開発部1が主催する「多文化的な文学指導の方法(原題:Culturally Responsive Literature Instruction)」を受講し,修了書も頂きました。

←ハーバード教育学大学院より授与された修了書。講座名は「多文化的な文学指導」

受講生はもちろん世界中から集まっているランゲージ・アーツ(日本での国語に相当)の先生方。インタラクティブなコミュニケーションを通じ,各国の言語教育の事情を詳しく知ることができました。

生徒の母語が皆違うクラスで教える先生のお話は衝撃でした!

3週間でコース受講を終えたその足で,私はアメリカのK-12教育2における多文化的な文学指導をテーマに修士論文を執筆しました。修論の方向性をも決定してくれたハーバード教育学大学院のプログラムには感謝しかありません。

同大学院プログラムが提供する講座内容は実に多彩で,他にも以下のようなものがあります。

学会での聴講, 発表

教科に関する学会や研究会に所属することで,最新の教育動向や教育実践のトレンドについて情報を仕入れやすくなります。私も新任時代の6月に,修論の内容をベースに異文化間教育学会にて発表させて頂きました。発表に向けて資料作成,予想される質疑に対する返答の整理など準備すべきことは山積みでした。日々の授業・校務と並行して進めたため,一時は諦めかけたのですが,思い切って参加して本当に良かったです。教育実践の業績作りにもなるため,教員としての発信活動を考えている方にはメリットしかありません(忙しいけど,それを上回る喜びがある‼)

下記記事では, 若手教員が学会に所属するメリットや, 学会の選び方のポイントについてまとめております。宜しければ, 一緒にご覧ください!

他教科の勉強・免許取得

近年,教科教育の現場では教科横断的な学びやSTEAMが注目されています。ですが実際のところ,そうした学習環境やカリキュラム等に携わる専門的な人材を配備している学校はごく少数かと思います。一応,学習指導要領上は学校司書や司書教諭の先生方が中心となって,教科横断的な学習を促すことが推奨されています。ただ,やはり全ての先生がお互いの教科実践に関心を持ち,クリエイティブに教科の枠を越えた授業を作り上げることが理想です。

職員室の先生方に効果的に呼びかけるために,まず自分で専門教科以外の「サブ教科」を勉強を始めてみることが近道だと言えます。

私も学生時代から西洋美術史に関心があり,勉強するうちに世界史とも深くリンクすることに気付きました。世界史と西洋美術史と並行して学ぶようになってから,「理性」を中心に据える近代的なものの考え方の奥深さに自覚的になりました。これは近代日本の思想・文壇の流れを把握する際にも効能を発揮しています。

理科(メイン)+数学(サブ)などの組み合わせも考えられますね。

英語の免許を持っていればIB教員免許の取得にも繋がりそうです。

独学に飽き足らず,さらに究めたいという方はいっそのこと免許取得までいっちゃうのもアリです。基本的に,現職教員が他教科の免許を取得するには

- 教科に関する科目で何が不足しているかを教育委員会に問い合わせ(相談窓口が設置されています)

- 受講先の大学を決め,科目履修→単位を取得

- 申請先の自治体の教育委員会に申請

という流れが一般的なようです。

難点としては,履修時の学習以外の手続きの作業が複雑なこと。教育委員会への事前の相談や必要な書類の取り寄せなどがあるので,よく吟味の上ご検討ください。

免許取得となるとどうしても負荷がかかるもの。大学受験レベルの参考書や学習指導論をある程度網羅的に勉強するだけでも,充分にその知識をカリキュラム・マネジメントに活用できると思います。

まとめ

本記事でご紹介した教員のリスキリング例を整理すると,こんな感じ↓

| 資格取得 | オンライン講座の受講 | 学会での聴講, 発表 | 他教科の勉強・ 免許取得 |

| 外国語関係の資格試験は一年に数回実施するものも多い。 更新にGood | 海外の教育機関の講座は充実したラインナップ! 本記事で激推し。 | 研究職へのキャリアチェンジを考える人に特におすすめ。早めのチャレンジを! | 「サブ教科」として自分の専門教科とコラボできないか考えながら勉強。 |

目眩めく見果てぬ学びの大海へ,あなたも私も漕ぎ出そうではありませんか(*´▽`*)

Q&A

オンライン講座の受講代はいくらくらい?

その講座の主催元となっているところによりますが,大学(院)の修了書付きのものだと$300~$500が多い印象です。学士・修士号相当のCertificateになると,さらに価格が上がります。

オンライン講座の修了書は,履歴書に書いて良いの?

信頼性の高い教育機関が発行した修了書の場合は,書いてOKです!

私が現任校に応募した際は,HGSEにもらった修了書を履歴書に書きました。後日談になりますが,採用後他の先生から「履歴書を読んだ時に,国際色豊かな方が来てくれたと思った」と伺いました。書類選考の段階で好印象を残せたのではないかなと感じます。

他教科の免許取得は,就職や転職時に有利?

教員採用試験の際には教科ごとの応募となるため,有利に働くと断言することは難しいです。自治体・私学いずれの場合も,応募した教科に関する専門的な知識や基礎的な指導方法が身についているかが重視されます。もしかすると勤勉意欲の自己PRにはなるかもしれませんが,それも推測の域を出ません。(正直,教員としての就職・転職時に役立てたいならば,他のメジャーな資格や修士以上の学位取得を目指す方が合理的でもあります。)

本記事で述べた「ダブル免許取得,ないし専門以外のサブ教科の学習」は,総合的な学習の時間や教科横断的な学びをプロモーションしたいと考えている新任・若手の先生に向けた内容として想定しております。

コメント