「学会発表」と聞いて,皆さんは何を思い浮かべるでしょうか?

「ゔぇっ,難しそう…」

「大学院生とか研究者とかが参加するものじゃないの?自分にはあんまり関係なさそう」

もしかしたら,上記のようなイメージがもわもわもわーんと浮かぶかもしれません。しかし侮るなかれ。学会は,日頃の勉強や実践の最適なアウトプットの場のみならず,新たな仲間づくり,知己ではない土地に赴く気分転換などなど,参加するだけでも実りが多いものなのです!!

「学会に少し興味はあるけど,ゴツそうで踏み出しづらい…」

「そもそも学会発表って何するの?」

「どんな学会を選べば良いんだろう?」

特に20代の若手教員の方々が抱いてらっしゃるであろう数々の疑問をなるべく包括的に解決できるよう,「学会虎ノ門」が分かる記事に仕上がっていますので,ぜひ最後までお読みになってください(^-^)

学会って何をする場?

結論:自分の実践や研究を,数名〜数十名程度の聴衆の前で発表して,フィードバックをもらう場です!

フィードバックは主に「質疑応答」の形で行われます。研究手法や目的,教育関係だと実践の場で留意すべきことなどをもう少し突っ込んで聞く質問が一般的です。実践を披露する研究会ですと,大学教員がアドバイザーとして招かれることもあります。

規模としては学会が最大で、比較的小規模の研究会や実践研究会へと細かく分かれます。さらに読書会など一般向けのイベントを開催するところもあり、こうした会は学会員ではない方の参加を可能としているところも多い印象です。

どんな学会を選べばいいの?

結論:好きな学会でOKです!※ただし将来的に研究職を目指したい場合は,学会規模が大きい方が吉

「いや,そんな突き放されても分かんないよ!もっと具体的に教えて!」という皆さんの叫びが聞こえてくるようです。

もう少し詳述すると「最初は小規模の学会・研究会からスタートして,慣れてきたら徐々に規模感の大きい学会にも参加してみる」という順序が取り組みやすいかと思います。

学会の「規模感」ですが,100人未満が「小」(「研究会」と冠されていることも),100人〜1,000人が「中」,1,000人から上が「大」という分け方が判断基準になります。

学会名鑑にアクセスすれば,「どんなことを追究している学会か?」「具体的な会員数は何名か?」といった基本情報を調べることができます。学会名鑑とは,日本学術会議が管轄している,日本国内の学会の名簿のようなものです(紙バージョンは2007〜09年度までで発刊終了)。

次の画像を例に見てみましょう。

これは,ブログ主が所属している学会の一つ「異文化間教育学会」の機関詳細ページです。大体の学会の基本情報で書いてあるのは,以下の項目です。

学術研究領域,設立趣旨,沿革,設立年月日,役員数,会員数,刊行物

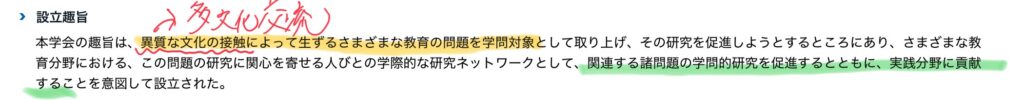

上に出した画像は細かくて見づらいので,確認すべき重要な箇所について拡大します。

「設立趣旨」では,「その学会の学問対象」,つまり「何を研究対象としているか」,そして「どのような学術的な貢献を目指しているか」が書かれています。

上のように整理してゆくと,多文化交流を軸とした教育研究・実践を研究する学会なんだということが分かりますよね。

続いて「会員数」はどうでしょう?

ここでは「個人会員」を見れば良いです。異文化間教育学会の個人会員はおよそ960人,つまり「100〜1,000人未満」の中規模学会だということが読み取れます。

そして「刊行物」ですが,これはその学会が発刊している論文誌(ジャーナル)のことです。論文への投稿を考えている方はぜひともチェックしたい項目です。

注目して頂きたいのが「資料種別」の欄中の「ジャーナル(査読付き論文を含む)」という記述です。「査読」とは,その分野で著名な研究者数名による論文チェックを指します。ある程度認知されている学会等の論文誌では,査読を通過しなければならないケースがほとんどです。博士課程の院生や研究者を悩ませる最大の難所の一つと言っても良いでしょう。

異文化間教育学会の論文誌『異文化間教育』にも,例に漏れず査読があります。ですので,例えば『異文化間教育』に論文投稿したい!と思う場合は,質の高い発表を行うことを大前提とし,何度も発表内容をブラッシュアップさせて論文化することが必須だということが浮かび上がります。

学会の全体像を把握することから始めてみましょう!

テーマの選び方,教えます!【パターン別】

学部生,院生からストレートで教員になった

一つ目のパターンはズバリ「卒業・修士論文をベースにする」です。ブログ主も,このパターンで2回の発表を経ました。

大学・大学院を出て翌年から教員として働き始めた方は,全員「卒論・修論」あるいは「それらに準ずる成果物」を提出されたはずです。「学会発表初心者」かつ「学会発表用のネタを探す時間がない(´・_・`)」という方は,卒論や修論でのテーマをたたき台にされることをおすすめいたします。

ただでさえ新任として働き始めて,仕事で手一杯になっていると思います(私もそうでした)。ですが,時間に追われていつの間にか学会発表へのモチベーションも下がって,挙げ句忙殺の日々で記憶から消し飛ぶ…なーんてことになってしまったら,あまりにももったいない!

鉄が冷え切ってしまわないように,いっそのこと自分がよく知っているテーマの一部を堅固にして,えいやっと学会へのファーストステップを歩まれてほしいと思います。

ちなみにブログ主は,院生1年生の時に卒論をベースとした発表を,新任として働き始めた年に修論をベースとした発表を行いました。いずれもある程度のレベルまで深く追求したテーマでしたので,比較的スムーズに資料の準備が進みました(それでも新任時は授業準備との兼ね合いでひいひいなっていましたが)。

現役で教員として働いている

現役教員の方,その豊穣な実践の蓄積を発表しない手はありません!なぜなら全国の教育学研究者は,基本的に実践に飢えているからです。

もちろん,「共同研究」という形で現場の教員とチームを組み,教室等でフィールドワークを行なっている研究者もいます。しかし残念なことに,教員や生徒たちの実態を知ることなく,座学のみで理想像を語り,そのまま研究成果として世に公表する研究者が少なくありません。

日本の教育学研究には「教員は研究に対する関心が薄く,研究者は実践に対する関心が薄い」という現状があります。

だからこそ,アカデミックな場で「現場からの生の声」を発信することは,より確かなエビデンスを提供し,学問としての教育学の質を高める意味でも重要なのです。

私が見聞きしてきた学会発表の小テーマでパッと思いつくものとして,例えば

などがあります。一風変わったものでは教員自身の多文化的なバックグラウンドを「教材」にする授業実践の報告もありました(昨今では「ヒューマンライブラリー」とも呼ばれていますね。人間を図書館の本に見立て,その人の人生経験を「借りる」すなわち語ってもらうことで,同じ場を共有する「本」と「読者」双方の他者理解を促す活動です)。

まとめ

授業実践や実践研究は、調べるほどに本当に彩り豊かなんです。

どんなに小さなテーマに見えても,あなた様の発表で新たな発見をする人や,勇気づけられる人は必ずいます。

若手教員の皆さんにこそ、ご自身の実践をどんどん公表することに果敢に挑んでほしいなと思う次第です!

コメント